嘉靖十二年的一锭白银,藏着大明王朝的‘军需账单’?

2025-02-27 09:48

在明代浩如烟海的财政档案中,一枚枚沉睡的银锭,正以铭文为笔触,书写着帝国赋税改革的隐秘篇章。从浙江省博物馆珍藏的嘉靖十二年马草折银锭,到上海博物馆的青城县草价银锭,这些镌刻着州府、年份与官员姓名的白银,不仅是货币化的物质载体,更是解读明代“本色”转“折色”税制变革的无声证人。它们印证了正统年间江南首创的马草折银实践,勾连起永乐南草北运的劳民困境与万历一条鞭法的全球白银浪潮。当50两银锭上的49字铭文与《大明会典》记载遥相呼应,我们看到的不仅是田赋、军需与皇室用度的财政链条,更是一个庞大帝国如何在漕运危机、边关烽火中,将草料、丝绢与边疆战马的命运,熔铸成一锭锭标准化的白银。这些穿越时空的税银,正以金属的冷冽光泽,折射出明代经济从实物到货币、从地方到中枢、从农耕文明到全球贸易的历史跃迁。

明代马草折银的起源与发展

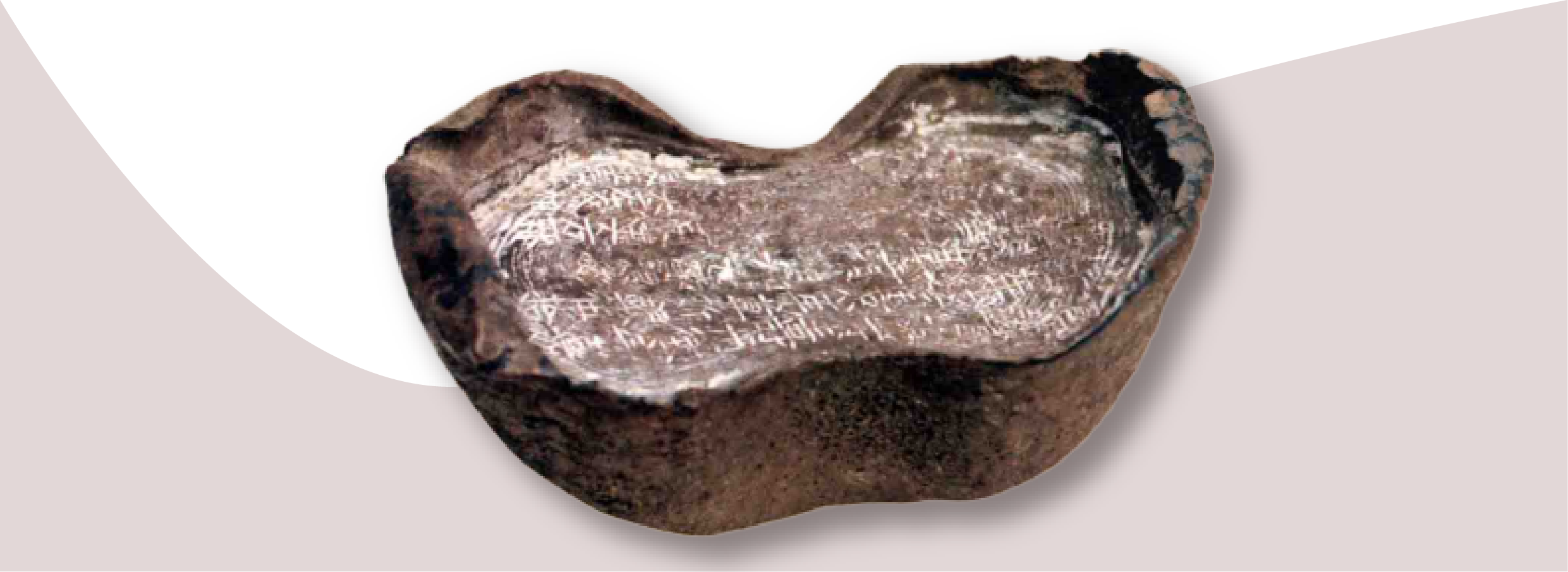

田赋折银派生了马草折银、草价银、丝折绢银等形式。浙江省博物馆藏有一件嘉靖十二年的马草折银银锭,其形制为明代中期标准样式,圆首矮翅束腰,锭面铭文包含征收地、时间、征收官员等信息,极具研究价值。

(直隶凤阳府寿州征完嘉靖十二年南京马草折银伍拾

两嘉靖十四年五月日知州邓源林司更方一林大户袁仲银匠)

自洪武、永乐以来,京城相关部门的草料在民间按田赋比例征解。洪武三年和二十三年分别规定了不同地区、不同类型田地的纳草比例。朱棣迁都北京后,南草北运困难重重,不仅劳民伤财,而且江南多雨,草料易霉变。于是在正统十四年,周在江南首创马草折银之法,允许百姓在纳草和纳银中选择,每草一束折银三分。马草折银大部分解至户部太仓银库收贮,少部分留存本地。北京太仓库最早收藏的就是草价银,南京银库始建于弘治八年,用于收贮银两。从银锭铭文可知,该锭为嘉靖十二年凤阳府寿州征收的马草折银,于嘉靖十四年五月上解南京银库,与文献记载相符。

马草折银的用途、征收方式及相关影响

为边关军马提供草料也是政府征草的重要目的。明代早期向九边提供军饷多为“本色”,但运输粮草路途遥远且艰险,雇民运费高昂。为解决运输困难,将粮草折换成白银上解,需要用草时,或召商人送纳,按时价支付银两;或发银给各边,在当地购买。

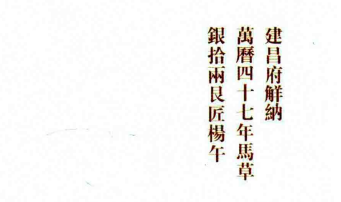

马草银的征收方式在明初是原额税粮内免粮买办,成化以后变成田赋加派,按田粮摊派,万历九年(1581)后完全并入田赋征收。正德初年,全国马草折银岁入太仓数额为23.7万两,万历八年(1580)太仓库共收取马草银345,614.24两。马草银也是地方财政的组成部分,万历六年(1578),全国各地存留的马草改折银两征收。2010年拍卖的“建昌府解纳万历四十七年马草银拾两银锭”,虽名义上是马草折银,但江西并非盛产草料地区,可能只是一种摊派的税名。明朝晚期,各种加派、加征盛行,这件马草折银有可能是辽饷加派。且该银锭银匠杨午曾出现在定陵出土的相关银锭上,时间地点银匠相一致,相互印证,极为罕见。

(建昌府解纳万历四十七年马草银拾两银匠杨午)

草价银与丝折绢银相关情况

草价银是马草折银的另一种称谓。上海博物馆藏有“山东济南府青城县掌印知县谢源该吏王进征完正口义河仓草价银伍拾两大户李敬祖银匠郭臣正德八年正月日”银锭,义河仓是永乐年间设在通州马场储存草料的仓库,该草价银锭专为其征集,部分草价银来自山东。其形制为明代中期典型式样,铭文强调征收时间,以备官方检查。《中国银锭目录》收录的“嘉兴县解十五年分草折五十两匠金口”银锭,也是类似的草价折银。

1968年浙江余姚县明代袁炜墓出土的折绢银锭,铭文显示为“直隶凤阳府宿州灵璧县征完嘉靖三十八年税系(丝)折绢银伍拾两嘉靖四十年四月日知县郭大纶司吏胡岳大户肖言银匠杨文”。当时丝税按一定比例折绢缴纳,如官桑每株科丝六分,民桑每株科丝三分,每丝二十两折绢一匹,所以丝税被称为税丝折绢。灵璧县是富裕农业产地,此银锭实际上是夏季缴纳的税丝折绢银,属于夏税的一种。

明代田赋折银的实践,以马草折银、草价银、丝折绢银为代表,不仅是一场财税制度的革新,更是一场深刻的社会经济转型。从正统年间江南首创的“马草折银”实验,到万历九年“一条鞭法”全面推行,白银逐渐成为贯通赋税、军需与贸易的核心媒介。这一进程既缓解了实物运输的劳民困境,又顺应了大航海时代全球白银流动的浪潮,最终推动明代财政体系从“本色”向“折色”的彻底转型。

现存银锭上的铭文,如嘉靖十二年凤阳府马草折银锭、正德八年青城县草价银锭,以及万历四十七年建昌府加派银锭,既是税收标准化的实证,也是帝国财政危机的缩影。它们揭示了一个矛盾交织的时代图景:一方面,白银货币化提升了税收效率,促进了跨区域资源配置;另一方面,税目异化为加派工具,成为“三饷”横征的前奏。这种双重性,恰恰折射出传统农耕文明向近代经济体系过渡的阵痛。

四百余年后的今天,这些沉睡在博物馆的银锭,依然以冷硬的金属光泽诉说着历史的逻辑:税制改革的成败,不仅关乎财政数字的增减,更取决于能否在效率与公平、集权与民生之间找到平衡。明代白银财政的兴衰,既是中国融入早期全球化的一次尝试,也为后世理解货币化进程中的国家治理提供了深刻的镜鉴。